2025年の秋はクマ出没、それに併せて被害のニュースが特に多くなっている。地方都市、市町村からの人口減少が進んだ現代において当然出てくる問題であり、人間の都合など無関係にやってくる熊の前に都会に住んでいる人間も他人事ではない。

いわゆる秘境神社を求めて出かけるとクマ問題は避けて通れないのである。現状千葉・茨城南部・四国西部・九州沖縄を除けば遭遇する確率はゼロではないわけで、少なくとも冬眠前エサを求めて人里まで降りてくる確率の高い秋などは無闇に訪れるのは控えたほうが良さそうだということで、このような神社を訪れたい場合は時期を調整したりクマ情報をよくみて訪問したほうが良さそうだ。

今回紹介する神社は登山、というほど本格的なものではないものの、車で山岳地をある程度進んだところから駐車スペースに車を置いたのち「あ、さらに山の中入るんだ…」となってほんの数分歩き登ったところに社殿がある、というようなものを選んでいる。実際にいってみればわかるのだがほんの数分でもとても怖いです。

ちょっと山に入る神社3選

鶏冠神社里宮(山梨県甲州市)

この神社の鎮座地は、山というほどではないが不安になるような傾斜地を登っていく神社の中でも距離が短いので導入として紹介させていただきたい。

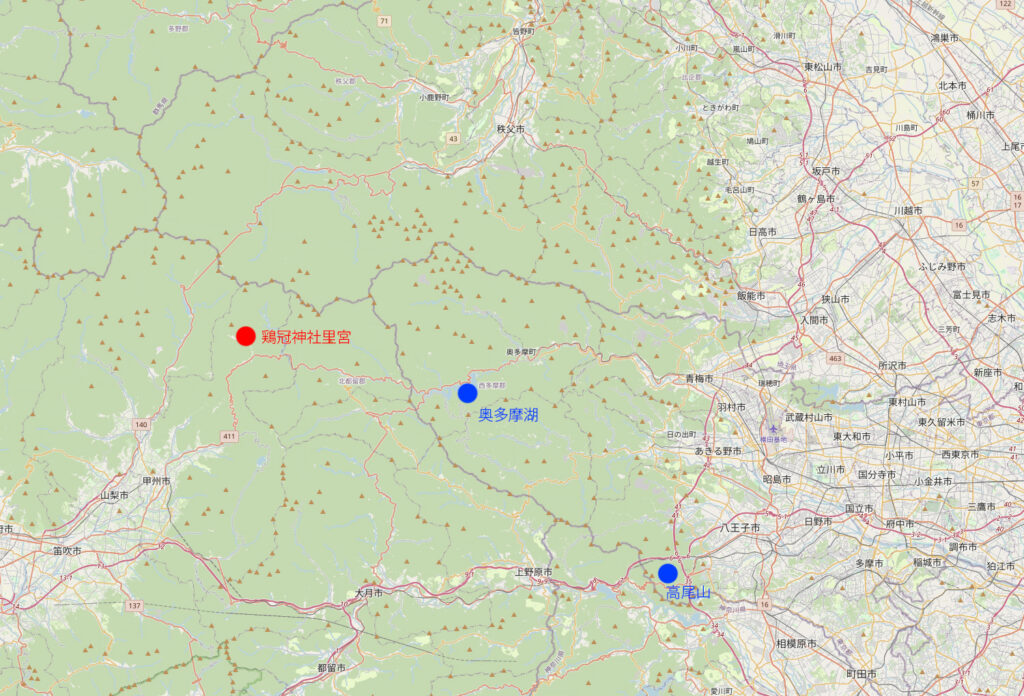

東京から奥多摩湖をこえ西へ進み、山梨県丹波山村も超えた先に甲州市がある。その市境を超えてすぐのところに標高約1700mの鶏冠山がそびえる。山頂に鶏冠神社奥宮があり、その麓を流れる高橋川流域の一ノ瀬高橋という地区に鶏冠神社里宮がある。

かつて鶏冠山の東側を黒川が流れており、その渓谷に沿って金山が広がっていた。この黒川金山では、奈良・平安時代から江戸初期にかけて金が採れたとされ、金山として非常に古い歴史をもっている。特に武田信玄と関係が深く、金山で働く者(金山衆)たちは戦の際には特殊工作部隊として活躍したという。

この金山があったのがまさに鶏冠山であり、その頂上の奥宮と里宮が信仰の中心となっていた。

この日奥多摩から向かうととりあえず猿が出没した。

山中をひたすら進むと現れる鳥居

傾斜を登っていく

ほどなく社殿が見えてくる。距離はそれほどないが地形が若干窪みになっているため両サイドへの警戒感・緊張感が強まる。

参道は荒れに荒れている。昭和30年ごろまでは神輿を担ぎ、集落中を練り歩き獅子神楽の奉納もあったようであるが過疎によって途絶えたらしい。

社殿もかなり傷んでいる。大山祇命(おおやまつみのみこと)金山彦命(かなやまひこのみこと)八幡菩薩(はちまんぼさつ)を祀っており、金山彦命はその名の通り鉱山・金属を司る神である。2年ぶりくらいに確認したgooglemapには閉業と記されていた。「鶏冠神社里宮」と打ち込まなければ表示すらされやしない。

荒れた参道の雰囲気からして野生動物とエンカウントしそうな緊張感が漂う。さすがに廃神社というわけではないと思うが、足元という意味でもあまり積極的にお勧めはしない。黒川金山の歴史に興味があれば史跡として見にいくのはアリかもしれない。

参考・出典

『湯之奥金山遺跡の研究 : 山梨県西八代郡下部町湯之奥金山遺跡学術調査報告書』湯之奥金山遺跡学術調査団 著・編 湯之奥金山遺跡学術調査会 出版 1992年

『黄金伝説 : 異説の日本史』小林久三 著 世界文化社 出版 1994年

『塩山市史民俗調査報告書 平成4年度(神金の民俗)』塩山市史編さん委員会 著・編 塩山市 出版 1993年

大内山神社(長野県長野市)

長野県長野市から西方向、スキー・山登りで有名な白馬へ向かう途中にある中条という地域にある神社。文明7年(1475年)3月に大内義俊が国の平和と豊作を祈り創建。明治41年(1908年)12月に同じ村にある秋葉社と合併し現在に至る。

直接関わりはないが紹介したいのが「臥雲の三本杉」である。神社のすぐ近くに臥雲院という寺があり、そこにそびえるこの三本杉は1847年の善光寺大地震の際に地滑りで流され、傾いたまま成長を続け現在も生き続ける巨木である。見晴らしがよく恐怖感なく訪れやすいスポット。

集落を登っていくと目印の案内板がある。少し道が広がっているのでこの辺りに車を停める。

早々に薄暗い道になる。神社入口まではそれほど距離はない。

鳥居をくぐると正面が道のようで道でない。よく見ると右側に作られた道があるのでこちらへ進む。

完全に山登り。茂みも多いのでなにか動くものはないかと戦々恐々。

やがて社殿とただならぬものが見えてくる。

大内山神社社殿と、杉の木としては長野県内第2位の巨木「日下野のスギ」がそびえ立つ。下の鳥居からはおよそ2分強で到着、ほんのちょっとだけ登山である。

クマさんが襲来しないかと怯えているがこの大木はなかなか離れられない。この神社も先ほどの鶏冠神社里宮と同じく鉱山・金属の神である金山彦命を祀っている。

参考・出典

・『長野県上水内郡神社誌』長野県上水内郡神社誌編纂委員会 編 長野県神社庁上水内支部 出版 1963年

大船神社(岐阜県恵那市)

岐阜県の右下にある恵那市の、さらに右下に鎮座する神社。長野県愛知県に境を接している。天平宝宇年間(757〜764)、良弁僧正(東大寺創建に関わった人)が大船山に草庵を構え、聖徳太子作と伝わる救世観音を安置したのが始まり。のちに小野篁(おののたかむら、東京都台東区の小野照崎神社の御祭神)が本堂と宝塔を建て、延喜3年(903)には醍醐寺の開祖・聖宝が寺を「大船寺」と名づけ、六社権現を祀る修験道の中心地となった。

付近は至るところに桜が咲いていてとても美しい

大船山は標高1000m超えなのでひたすら登っていく。時折あと何mくらいだよ!という看板がある

車道沿いにふいに入口が現れる。上まで車で行けないのか…とブルーな気持ちになる。

道だろうか…?という道を進んでいく。

5分弱歩いてようやく境内に辿り着く。緊張感を抱えた5分は長い。そして境内もまったく安心できない。

山奥も山奥で薄暗いなか立派な社殿が並んでいると確実に人ならざるものがいそうな気がしてくる。

境内奥には弁慶杉が鎮座している。樹齢は700年以上、傷み極まり枝葉もなくなったようだがなお立ち続ける。

帰り道クマを空目した。めちゃくちゃ怖い。

参考・出典

境内由緒書

コメント