「天空の鳥居」

ロマンに溢れたこの言葉をSNSで検索をかければ山のようにキレイな写真が列挙される。筆頭…というかほぼすべて香川県観音寺市の稲積山高屋神社の天空の鳥居である。

非の打ちどころのない絶景、消してしまったので分かりにくいが若者たちが入れ替わり立ち替わり鳥居下で写真を撮りあう様はもはや一大観光地の様相を呈している。

しかし高屋神社だけではない。山岳面積の多い日本中にはさまざまな「天空の鳥居」が存在する。

今回はこれまで回った中で天空の鳥居と呼ぶにふさわしい神社を紹介したいと思う。

全国の絶景天空の鳥居

那須岳神社

栃木県の最北端に位置する那須は関東屈指のリゾート地。

温泉地である那須の中心に鎮座するのが那須温泉神社(なすゆぜんじんじゃ)。

この地に湧いた温泉が発見されたことに由来して建立されたという神社。火山ガスの濃度が高くキツネやタヌキなどがよく亡骸で発見されるという那須の殺生石もほど近くである。

この那須温泉神社の奥宮が那須岳神社である。

那須岳は日本百名山に選ばれており、登山客も多いがロープウェーで山頂近くまでアクセスすることができる。

秋だったこともあって観光客がゾロゾロだが、頂上までの道はしっかり岩場である。

ファミリーも多いがこれ落ちたら助からんぞ…みたいな道もありつつ慎重に登る。

ロープウェー乗り場から4,50分歩くと鳥居が見えてきてその奥に小さな社がある。

鳥居をくぐって少し進んで振り返ってみると…

標高1915mを誇る、これこそ天空の鳥居である。見渡すは関東平野、左を向けば福島県郡山市まで見渡せる絶景である。

この高さのクラスの景色はガチ登山者しか見れないものが多いがほとんどロープウェーで登ってこれるこの那須茶臼岳は非常に貴重な存在である。

紅葉シーズンはとにかく人が多く、その分危険度も下がるかもしれないので是非とも訪れたいただきたいと思う。

倉岳神社

九州は熊本、現在は陸続きながら「離島」である天草市の最高峰に社が鎮座する。標高682m、航海安全を祈願して建てられた倉岳神社である。

天草市は上島と下島に分かれており、この神社は九州本島に近い上島にある。

国道266号から倉岳町棚底周辺で山の方へ向かう。民家も無くなってくると数十分の長い細山道アタックとなる。離合不可能というほどではないが、思った以上に車の往来が多くかなり神経を削られる。

山頂直下の駐車スペースに着く。途中フェイント駐車場にぬか喜びさせられるが達成感はひとしお。駐車スペースには結構な数の車が停まっている。

徒歩で少し登ると社が見えてくる。境内自体はわりと狭めだが、お参りしてちょっと横にそれて振り返ると…

八代海、御所浦の島々を見下ろす絶景。高度感、街までの角度は高屋神社のそれと似ている。あちらは観音寺市の街並みを見下ろすのに対し、こちらは海がメインの風景だ。

ここまでの苦労も報われたな…と感慨にふける幸せな時間。ここから地獄の下山が待っている現実を見ないように。

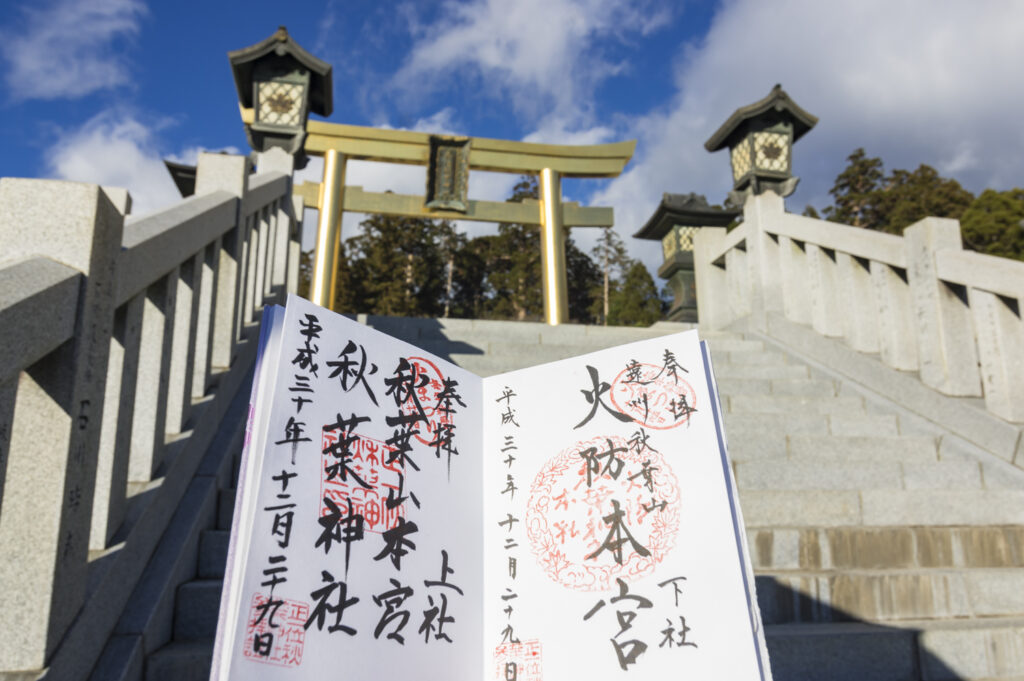

秋葉山本宮秋葉神社 上社

火事を防ぐ火伏せの神様として全国に広がる秋葉神社。秋葉原の名の由来でもあるこの神社の総本宮が静岡県浜松市の北の山の頂に鎮座する。

標高は866m、車で山頂までアクセスできるが、麓から約2時間の登山にて参拝するのもよい。はじめて参拝した当時はどペーパーだったこともあり登山以外の選択肢はなく、何年かぶりのがっつり登山に挑んだわけである。

まず秋葉神社下社に参拝、御朱印を拝受 (画像は下にあり)し登山口に向かう。

基本的にずっと整備された歩きやすい山である。

神々しい雰囲気だが運動不足には応える。

麓から90分ほど登るとお寺がみえてくる。秋葉山秋葉寺である。

秋葉山は元々寺院として行基が開山したという。歴史の中でどうも割を食ってきたようで、公式HPをみるだけでなんか関係悪そう…というのが伝わってくる。気がする。

ここまでくるとゴールは近い。

運動不足でも意外と登れるものだと感心。20代だったからかもしれないが。

立派な石垣がみえてくる。城跡か?とおもうほど。

出迎えてくれたのは金ピカな鳥居。抜けるような青空によく映える。

社殿。ここまで無事に登れたお礼と帰りの安全をお願いして振り返ると…

浜松市の山々を金鳥居が見下ろすかのような絶景。まっしろな階段や手すりも一層景色を引き立てている。

なぜ登るのか?という問いにはこの景色をみせれば黙らせられる、そう確信したのである。

山頂には社務所があり御朱印を頂ける。

清々しい気持ちで下山。

このときはまったく気にしていなかったが、後々調べるとこの山で猛獣にあったなどの報告は見られなかった。わりと安心して登れる山かと思う。

まとめ

以上が絶景の天空の鳥居神社である。

当然ながらすべて山の頂上であり、低山から2000m級まで様々だが、現在ではさほど労せずアクセスできる。倉岳神社や秋葉神社などは比較的最近建てられた鳥居だが、社が建てられたのはもちろんはるか昔である。大昔のひとはどういう思いで建てたのだろう、案外「なんでこんなところに作るんだよ…」とか文句言いながら建ててたのかな、とか思いを馳せてみる。

天空の鳥居は新しい場所を見つけ次第追加していく予定。

コメント